ネットワークを見直して再構築・最適化。そこから業務効率化に繋がります。

ネットワーク環境改善構築サービス

新しくオフィスでネットワーク構築する際に改善できるかどうかの不安

こんなお気持ちをお持ちではありませんか。

ネットワークは電気ガス水道のように仕事を支える重要なインフラ

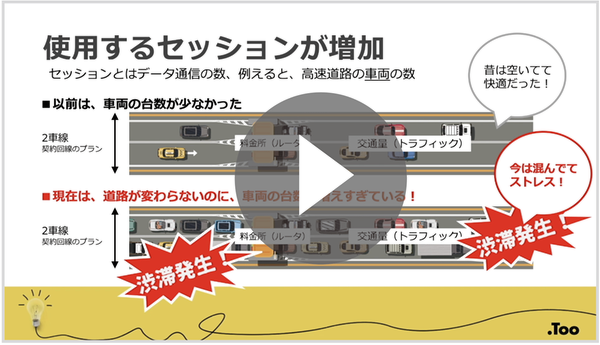

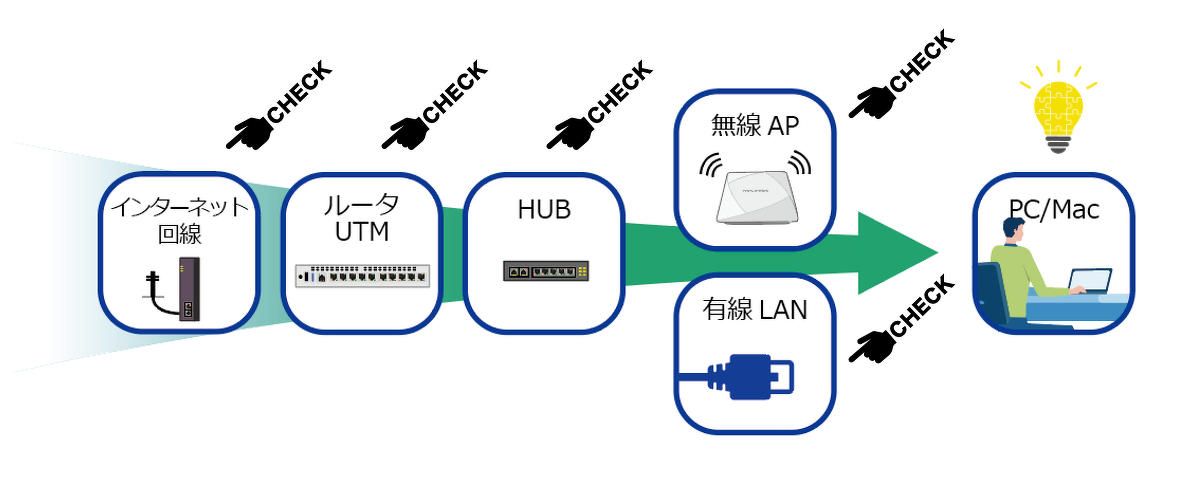

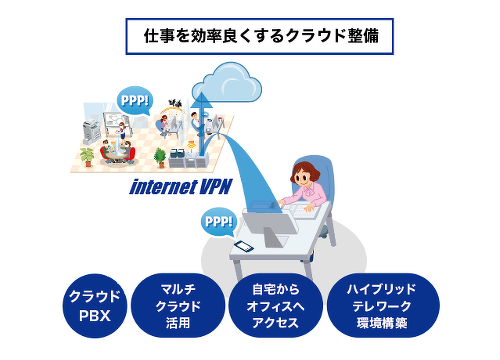

上記の図のように、仕事の進行においてクライアント端末からインターネットへの接続までが重要といえます。

特にインターネットとの接続は、リッチなクラウドサービスを利用した業務ツールの利用や、チャットやビジネスメールなどのコミュニケーション、重要なデータのやり取りにかかせないクラウドストレージの利用など、今や仕事を様々な角度で進行させていくために、重要であり当たり前となっている部分です。

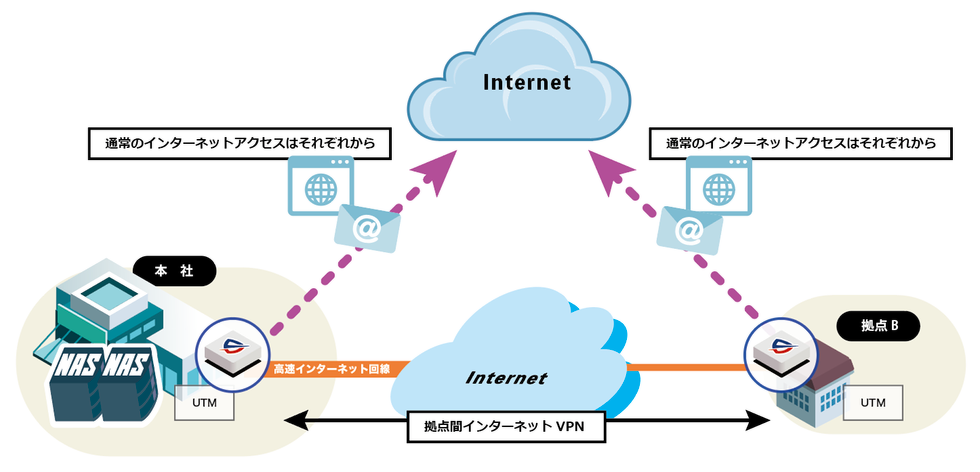

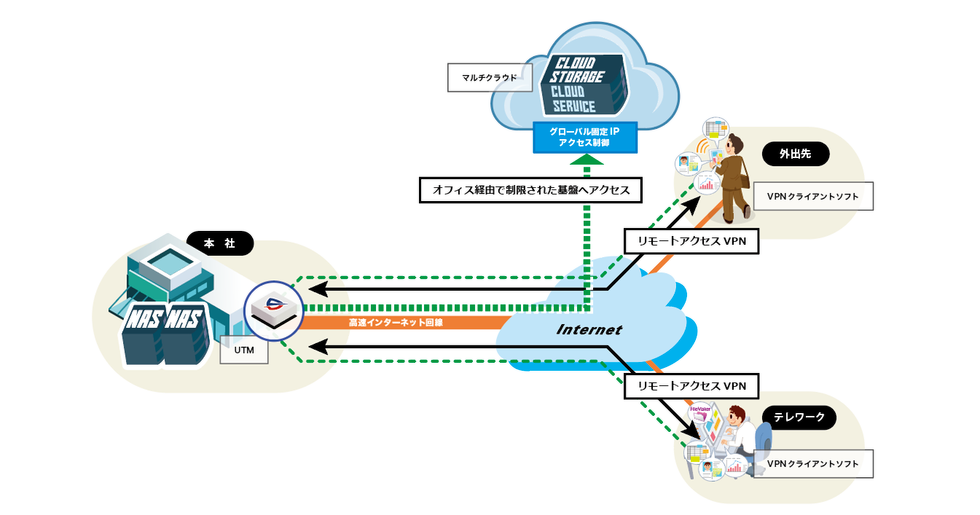

オフィスでもテレワーク先でも、インターネット回線から実際にお仕事で利用するMacやPCまで1つの流れで繋がっています。

その経路上にある「インターネット回線」から「UTMやルータ」「HUB」「無線アクセスポイント」「LAN配線」そして「MacやPCなどのクライアント端末」まで、どれか一つでも不安定だったり、処理スピードが遅いものになっただけで、全体に影響します。

そうした点を一つ一つ、現在のお仕事に見合った機器や回線を利用しているかどうか、そうした点検が必要となってきます。

・インターネット回線に関しては、「スピードを確保する」

・ルータは、規模と回線スピードに合わせた機器にし、セキュリティも検討範囲にする。

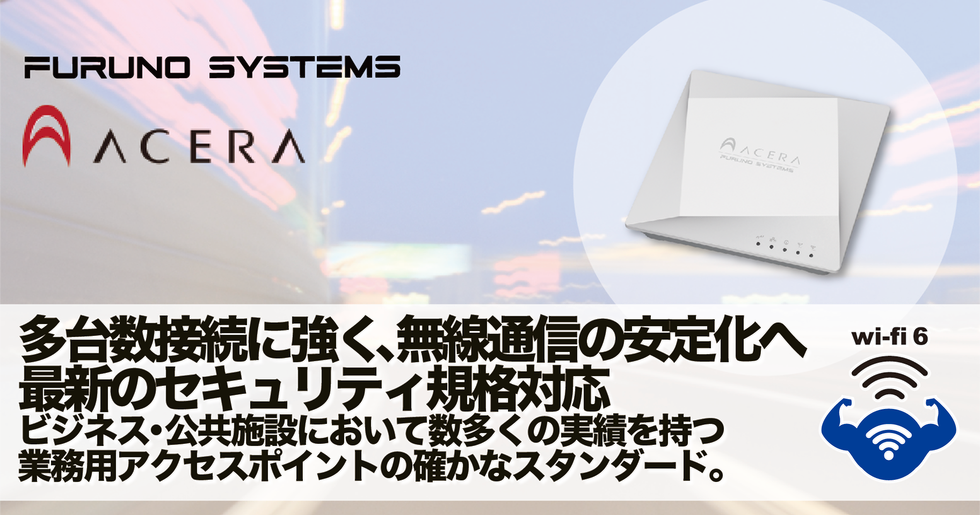

・最適なLAN構成/wi-fi環境を設計する。

そして、近い将来についても加味したネットワーク構成に投資していくことがインフラ環境の再構築では重要となります。

業務の土台でもあるインフラ環境を「しっかりと」構築できた際には、「やりにくさ」を感じずに、仕事環境の変化に柔軟に対応できることとなります。

クラウドサービスを安定的に利用できる環境に繋げていき、近い将来の事業やデータ量の変化に対応できるようネットワークの負荷分散や冗長化、無線環境のクラウド管理など、そうしたステップアップも行なえるよう備えていけるように構築することもポイントとなります。

ハイブリッドワークを見据えたネットワーク見直しのススメ

オフィスワークとテレワークを自由に選べる環境づくりとは。

小規模なものから大規模なものまで、お客様のご要望に応じたネットワーク環境改善構築のご相談から承っています。

ヒアリング・現地環境調査に基づいた最適な提案を行い、機材手配/導入作業/アフターサポートまで、ワンストップでサービスを提供いたします。

ネットワークという言葉は1つですが、インターネット回線からルータ、そしてLAN配線、無線LAN構築、また最終的にはクライアント端末であるMACやWindowsまで繋がっています。

見えない部分でありながら、企業の仕事を進行していくインフラでもあり、事業継続の観点から電気・ガス・水道と同じくらい重要なインフラとなっています。

ここが不安定であったり、時代に応じたパフォーマンスやセキュリティを備えていないことで、時間や労力、またセキュリティの脅威にさらされていることになります。

当社は、長年Macの販売・サポートを行ってきたノウハウがありますので、Mac・Windows混在環境のネットワークの構築もおまかせください。

また、セキュリティ事情において現実的に利用されているUTM(セキュリティ統合)の導入によるセキュリティ対策から、近い将来の体制に繋がるご提案を行います。

ヒアリングや簡易現地調査の上、お客様の環境や運用に合わせ、近い将来を見据えた形でネットワーク環境構築をご提案の上、再構築・最適化いたします。