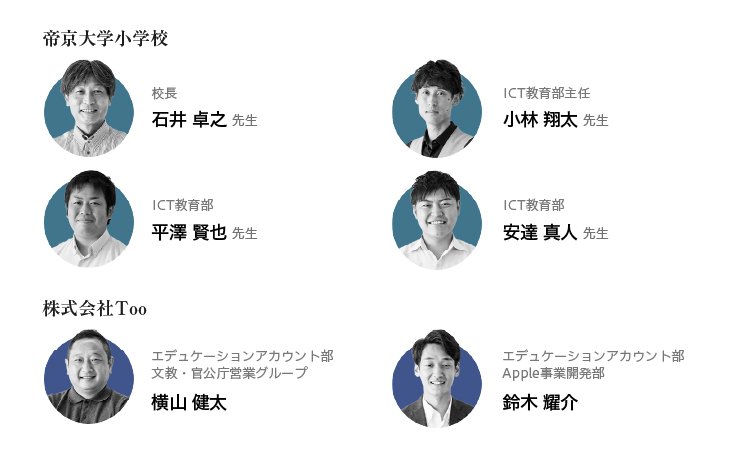

帝京大学小学校様は、2005年4月に帝京大学八王子キャンパス内に開校。2012年に完成した新校舎のもと、「『自分流』で培う人間力」を教育理念に、主体性や自主性を尊重した教育がおこなわれています。2019年12月に文部科学省が発表した教育改革案「GIGAスクール構想」や、これまでも学びのスタイルとして重視していた「アクティブ・ラーニング(主体的・協働的な学び)」をより強化したいという先生方の思い……それらを叶えるためには、「ICTの活用が不可欠である」という考えから、2021年9月より3〜6年生を対象に、児童1人に1台、計186台のiPadが導入されることとなりました。

導入前の課題

これまでも共用という形でWindowsタブレットは使っていたものの、ICTの活用と子どもたちの「個別最適な学び」を実現するために1人1台デバイスの導入を決定。しかしながら管理しなければならないデバイスが増えることによって、修理の対応やデバイスの設定などが教職員への大きな負担となってしまうのでは、という懸念がありました。

導入のポイント

販売支援「BYADプログラム」

各家庭で自由に購入した学習用デバイスを持ち込む「BYOD(Bring Your Own Device)」では、デバイスの利用目的が曖昧になったり、ルール作りが難航という課題がありました。そこで学校指定のデバイスを各家庭で教材として購入する「BYAD (Bring Your Assigned Device)」プログラムを利用することで、学生用販売フローの構築をTooが一貫して担当。各ご家庭からの購入がスムーズになり、学校側の調達負荷の軽減にも繋がります。

Tooあんしんパックで修理対応を楽に

子どもたちが日常的に使う学習ツールであると同時に、導入デバイス数も増えたことで修理対応も必然的に増加。落下・衝突・水濡れなど、通常の保守サービスでは及ばない物損の修理も保証するサービス「Tooあんしんパック アカデミック」の導入により、修理に関する手続きが大幅に簡略化され、教職員の負担が減ることに。

Jamf ProとあんしんMDM運用でデバイス管理

Apple専用の統合デバイス管理「Jamf Pro」を全体で導入することで、デバイスを安全に管理。また、「あんしんMDM運用」によりプロファイル作成やMDMの日常的な管理・運営に関するサポートをTooがおこなうことで、目的に応じたシステムの構築やトラブルシューティングなど、導入から運用まできめ細やかに支援しています。

次世代を担う子どもたちには、デジタル教育が不可欠

帝京大学小学校様で本格的にICTを活用した教育に取り組むことになった背景には、子どもたちの「学び」に対する石井校長の強い思いがありました。

石井校長:

これからの社会で活躍するには、ICTを活用する能力というのは絶対であると考えていますが、残念ながら日本ではまだICTやデジタルに関する教育が遅れているのが現状です。我が校でもWindowsタブレットを使用していましたが、授業での活用に関してはまだ課題が多くありました。そこで、トライアンドエラーもいとわず一気にICT活用を進めたいという思いから、1人1台デバイスの導入に踏み切ったのです。iPadを選んだのは直感的に使える点と、「壊れにくさ」と「立ち上がりの速さ」。特に立ち上がりが遅いと教員や子どもたちのやる気が削がれ、授業時間もそれだけ無駄になるので、そこは重視しました。

未来を生きる子どもたちに必要不可欠な「問題解決能力」を伸ばすためには、従来型の教育ではなく、教科横断型の学習が重要だと思うんですね。それを実現してくれるのがICTを活用した「学び」だと私は考えています。

電子黒板との連携が、子どもたちの発想力を刺激する

帝京大学小学校様では、10年前に校舎を新築した際に全教室に電子黒板を導入。iPadを導入したことで、これらの設備をより活用できるようになったといいます。

小林先生:

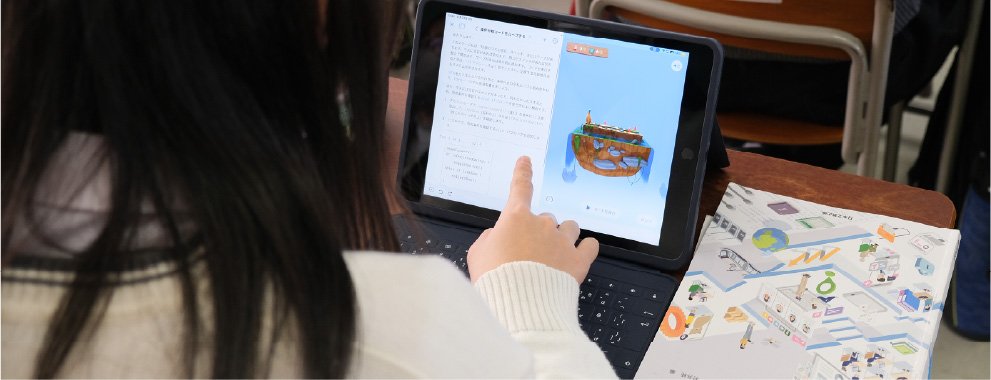

iPadを導入したことで電子黒板とタブレットとの親和性が良くなり、授業のバリエーションが増えました。子どもたちが自分たちで考えた内容や、発表したいスライドを画面共有でパッと映すことができますし、子どもたち自身が日々新たな使い方を発想しては試すことができる。先日も学級会のとき、子どもたちの1人がiPadで議事録のように記録を入力しながら、電子黒板にそれを映すことを思いついて自主的に始めていました。これまでのように教師が一方的に「教える」のではなく、子どもたち同士で学び合い、教師はそれをサポートする……そんな授業スタイルの変化を今感じています。

平澤先生:

児童にとって「個別最適な学習」を推し進めていく上でも、iPadの有効性を実感しています。デジタルドリルの導入では個別の学習進度に合わせた問題設定ができたり、家庭学習も私たち教員側から課題を配信して問題を解かせることができる。従来は紙のプリントでおこなっていたような宿題を iPad でおこなうことにより、教員の業務負担軽減と子どもたちの「学習の定着」、この両方が効率的にできるようになりました。

教職員の負担を減らし、教務に集中できる環境に

安達先生:

校内のICTチームで端末の管理をしているのですが、これまではメーカーへの修理依頼がとても負担になっていました。「Tooあんしんパック」を導入したことで、修理に関する手続きが大幅に簡略化されて楽になり、とても助かっています。また、児童が使用しているペンとキーボードはLogicool製なのですが、これらの修理対応もTooさんと相談した結果、教職員の負担を減らすことができています。

小林先生:

Tooさんは内部にSEの方がいらっしゃるということで、導入前にシステムの組み方や、どういう部分を有効/無効にするかなど、話し合いがとても細かくできた点も安心につながりました。

平澤先生:

導入後も、教えてほしいことや「これどうすればいいんだっけ……?」という疑問に対して、すぐに応えていただけるのはとてもありがたいですよね。Tooさんは何か問題が発生したときの“最後の砦”だと思って頼りにしています。

横山:

帝京大学小学校様の先生方はすごく積極的に弊社のシステムを活用していただいているので、質問の内容もより深度があるものが多いと感じています。それにお応えできるというのは私たちもうれしいですし、お互いにより良い関係性が作れているのではと感じています。

導入後の効果

これまでは自分の思いを表現することが苦手だった児童が、プレゼンテーションを活用してみんなの前で発表できるようになったりと、iPadを導入することで「児童が学びをより深めることができるツールが増えた」という先生方。また、個別最適化された家庭学習が可能になったことで「これまでよりも家庭学習の時間が増えた」という保護者からの声も。

Message

この先の未来も、パートナーとしてともに

気軽に相談できる関係性だからこそ、

絶大な信頼感を持つことができています

「子どもの教育」を担っている以上、パートナーである委託先も「信頼できるか」が重要。Tooさんは何か問題が起きたら私たちと一緒に悩み、一緒に解決しようとしてくれる。そんな人たちと良い関係を築くことができていることは、私たちの安心感になりますし、自分たちの教育現場に対する自信にも繋がります。これからも密にやりとりをさせていただければと思います。

教育現場の生の声と“変化”を知られるありがたさ。

私たちも一緒に成長していきたい。

おそらく今後も、教育の現場で求められるものは変化し続けるかと思います。 今はiPadを導入していますが、もしかしたらいつかはMacBookになるかもしれない。そういった現場の空気を先生方から情報としていただけるのはとても貴重なこと。これからも先生方の理想とする「学び」が実現できるよう、お手伝いできればうれしいです。