便利!Kandjiならではのおすすめ機能4選

Appleデバイスの管理をシンプルに行うことができると話題のMDM、Kandjiを皆さんご存知でしょうか。2024年に日本でも提供が開始され、今年2月に待望の日本語対応が実施されました。

今回はそんなKandjiならではの、おすすめ便利機能を4つご紹介します!

Blueprintsのおすすめ機能

Kandjiは適用したい設定やアプリケーションをひとまとめにしたBlueprintsを作成し、配布することでデバイスの管理を実現します。今回はBlueprintsの機能から2つ「Assignment Maps」と「Parameters」をご紹介していきます。

1. Assignment Maps

最初にBlueprintの作成方法について簡単にご紹介します。「Library」ページにて適用したい設定やアプリケーションなどの設定(Libraryアイテム)を作成し、BlueprintにLibraryアイテムを配置することで作成できます。

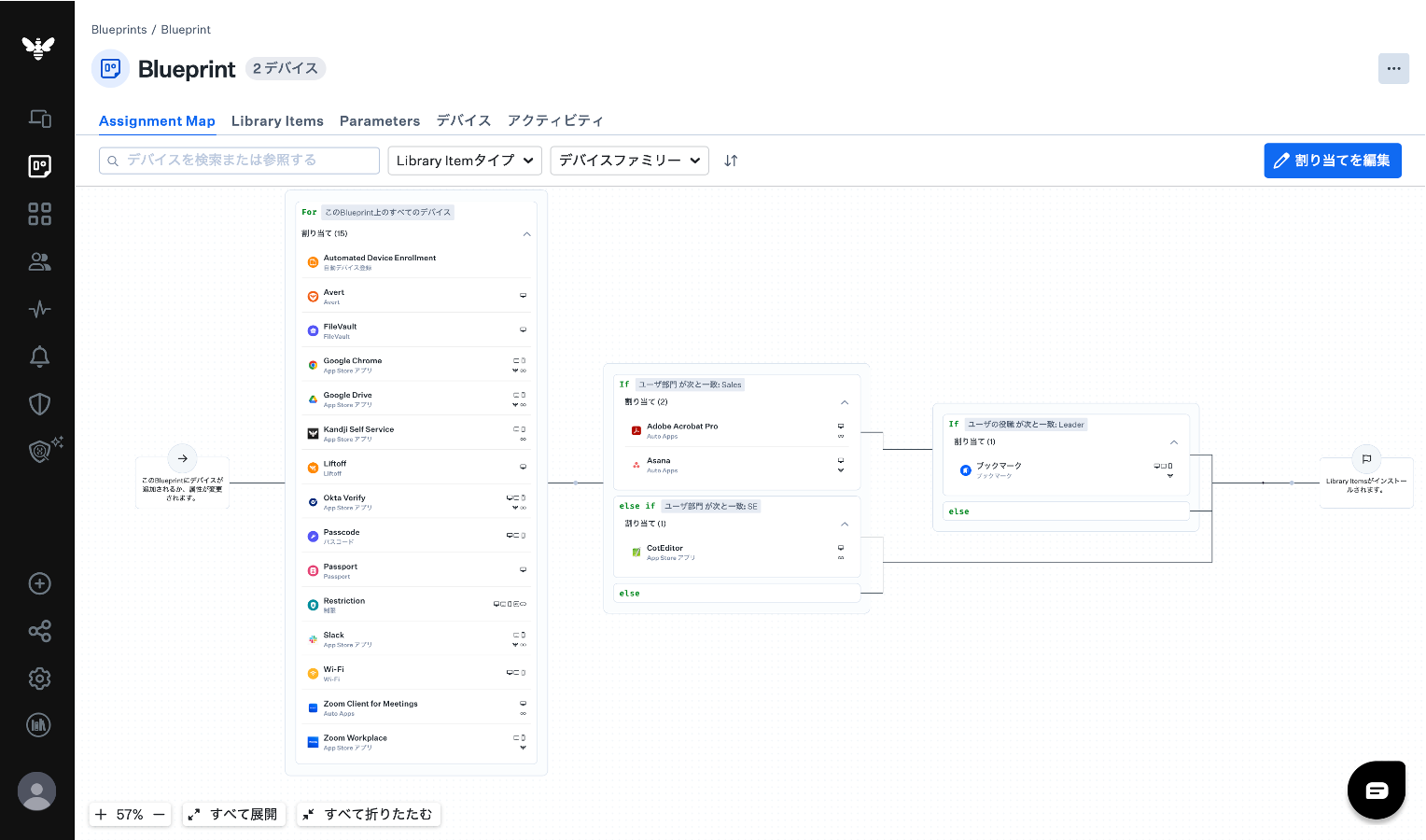

今回ご紹介する「Assignment Maps」は、Blueprintを作成する方法の1つで、簡単にLibraryアイテムを配置できるのが特徴です。

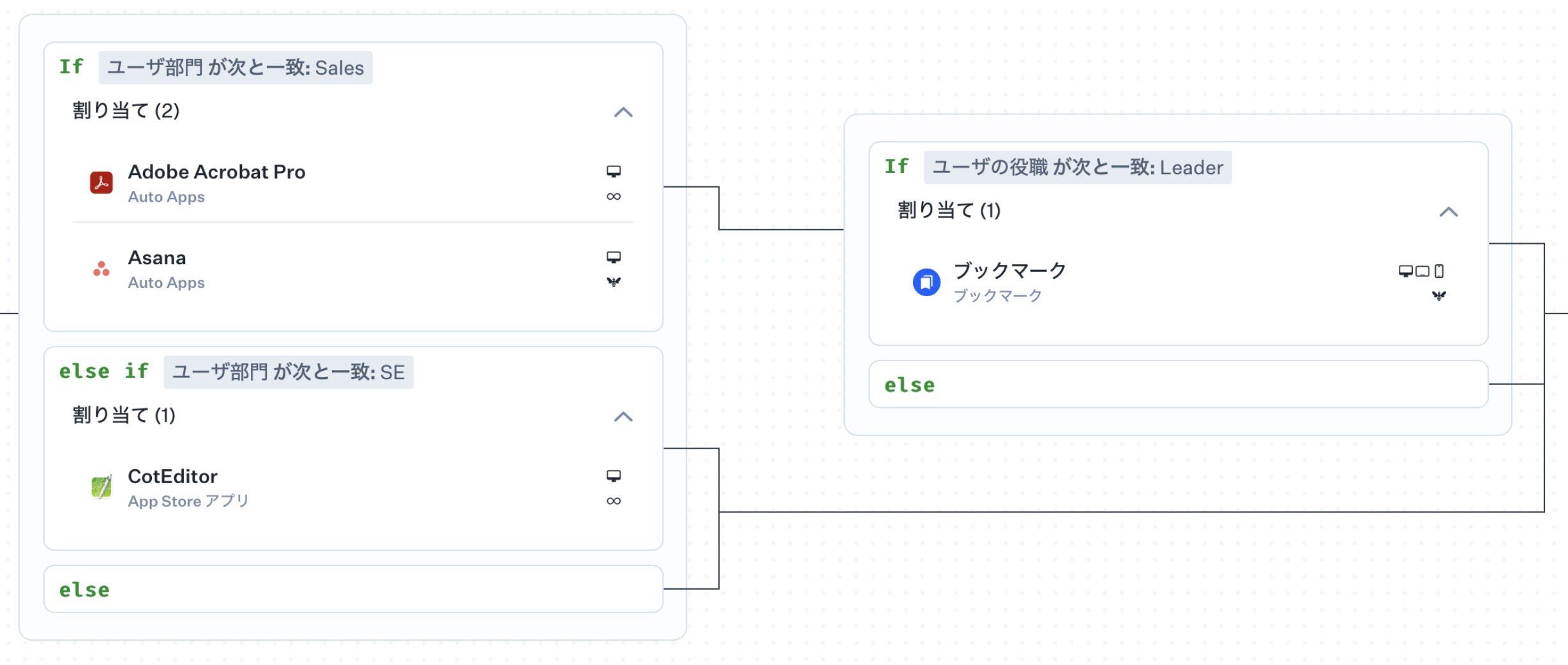

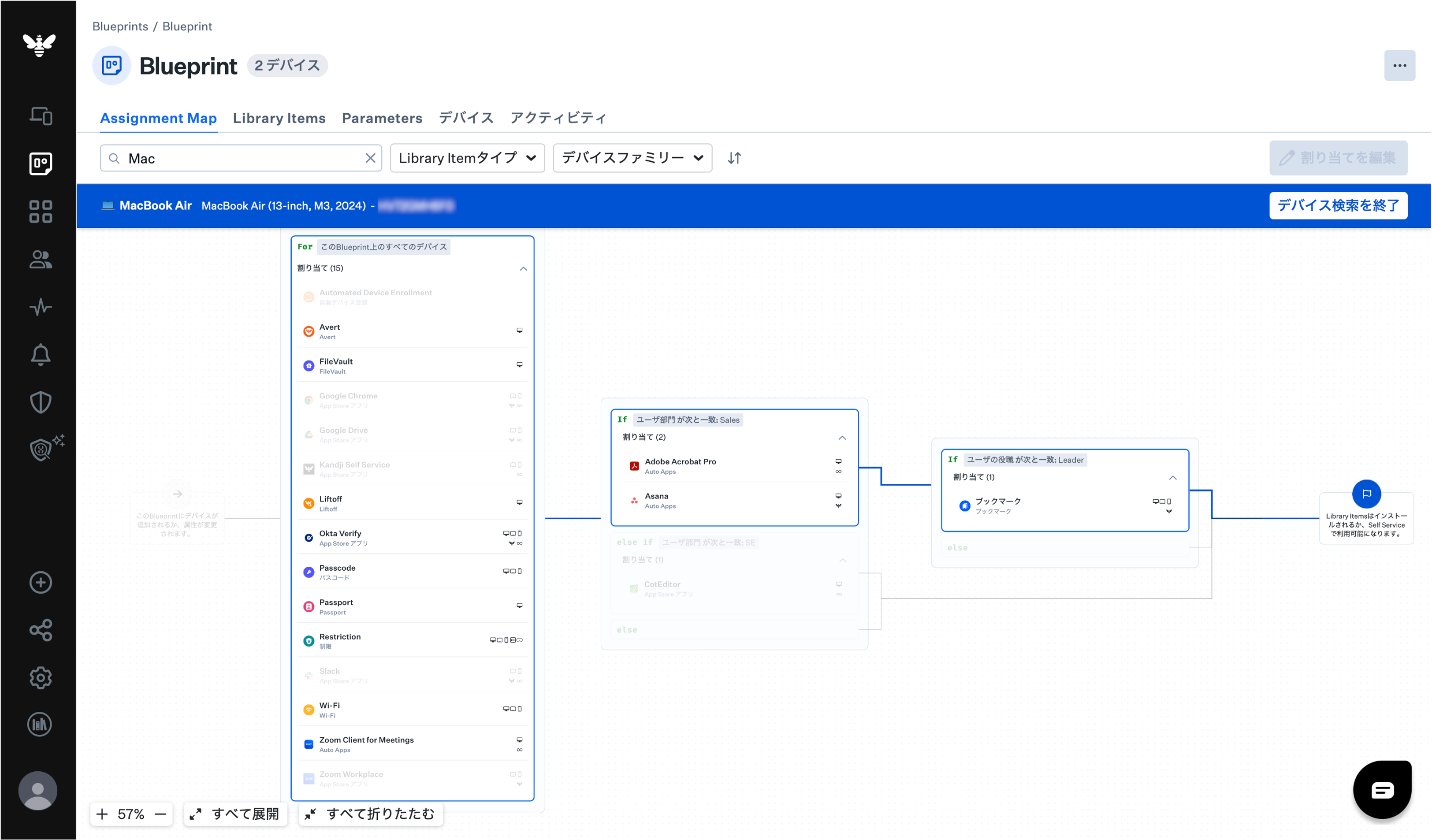

Assignment Mapsはこのようなノード形式になっており、ドラッグ&ドロップで簡単にLibraryアイテムを配置することができるので、視覚的にもわかりやすく直感的に操作ができるように設計されています。加えて1番のおすすめポイントは条件分岐が作成できる点です!

使用できる条件はデバイスのOSバージョン、チップタイプ、シリアル番号などに加え、KandjiをIdPと連携しておくことでIdP上のユーザグループや部署なども利用が可能です。

例えば「営業部署にだけ配布したいアプリがある」という場合も、Assignment Map上で条件分岐が可能なので、個別に営業部署用のBlueprintを作成する必要がありません。

条件の先に条件を作成することもできるので、「営業部署」かつ役職が「リーダー」の人にだけ配りたいアプリがあるという要望も叶えることができます。

また登録されたデバイスのOSを自動で考慮してくれるので、Mac用の設定、iPhone/iPad用の設定を1つのAssignment Mapに配置することができ、登録したデバイスがどのルートを通って設定が配布されたのかも一目で確認することができます。

このように1つのBlueprintですべてのデバイスの設定を作成することができるので、複数の設定を作成して管理が煩雑、というお悩みを解決してくれるとても便利な機能となっています。

2. Parameters

続いてBlueprintsのもうひとつの便利機能、「Parameters」をご紹介します。

こちらはmacOS向けの機能となっています。

Parametersは、Appleが提供するMDMフレームワークでは設定が難しい箇所の設定を可能にしてくれる、痒いところに手が届く機能となっています。

例えばMacの「共有」に関する設定などが可能です。

他のMDMでは「共有」に関する機能の設定が難しいことが多く、「共有」に関する設定はキッティング時に手動で対応しなければいけなかったので、Parametersを活用することで設定の自動化ができるのは嬉しいポイントです。

他にもローカルアカウントの作成、連続稼働日が指定の日数を超えたら再起動をかける、iCloudにサインインしているユーザアカウントの報告など、あると便利な、痒いところに手が届くような設定が用意されています。

まさにユーザフレンドリを重視するKandjiらしい機能ではないでしょうか。

Libraryのおすすめ機能

続いて、おすすめのLibraryアイテムについてご紹介していきます。

Libraryには「App Storeアプリ」や「プロファイル」などのカテゴリごとにアイテムが用意されており、今回はその中から「オペレーティングシステム」と「Auto Apps」の2つをご紹介します。

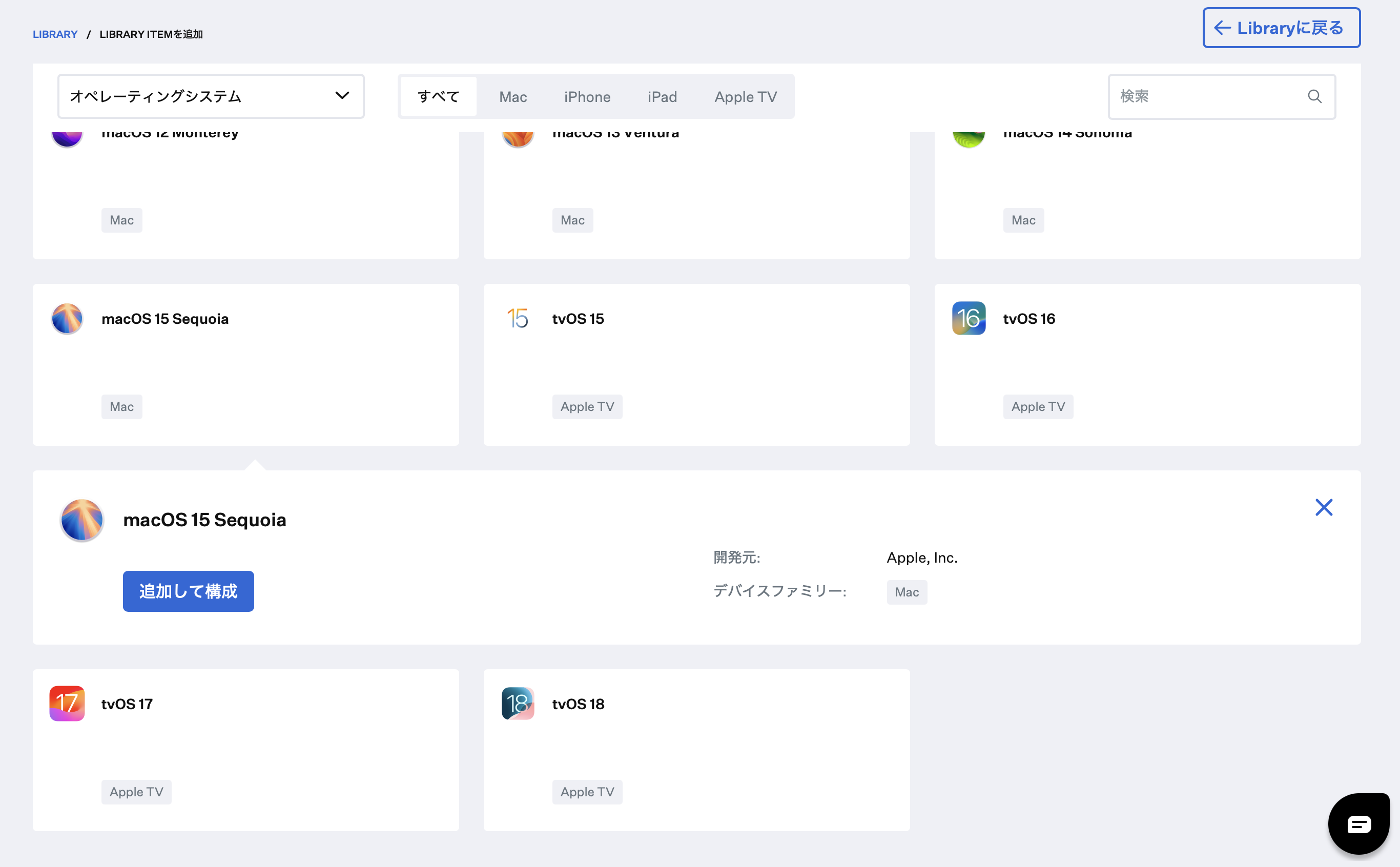

3. オペレーティングシステム

「オペレーティングシステム」は名前の通り、OSのアップデートの設定ができるアイテムのカテゴリで、管理者の悩みどころになりがちなOS管理を簡単に設定することができます。

OSはバージョンを指定することも、常に最新のバージョンを適用させることもできます。適用までの猶予期間も3ヶ月まで設定することができるので、猶予期間中はユーザが自分のタイミングでアップデートを実行するような設定も可能です。

デバイスの機種によって使用できるアップデートコマンドが異なる場合もありますが、Kandjiはこの設定を配布すれば、自動で各デバイスに最適な方法で実行してくれるので、簡単にOS管理ができるようになっています。

ユーザが期限までにアップデートを実行しなかった場合は、自動でアップデートが実行されます。その際にはユーザにも通知が表示されるので、急にアップデートが始まって再起動がかかり、データが消えてしまった、という事態を避けることができるのも嬉しいポイントです。

4. Auto Apps

Mac向けのアプリケーションの中にはGoogle ChromeやZoomなど、App Storeで入手できないパッケージ(.pkg)やディスクイメージ(.dmg)形式で配布しなければいけないものがあります。そういったアプリケーションをMDMから配布するためには、各サイトからpkgやdmgをダウンロード、MDMにアップロードという作業が必要となっていました。

Kandjiの「Auto Apps」にはそういったApp Storeで入手できないアプリケーションの配布設定があらかじめ用意されており、簡単にアプリケーションを展開することができるようになっています。

さらにアプリケーションの自動更新も設定ができるので、新しいバージョンが出たら新たにpkg, dmgをダウンロードしてアップロードする…という手間を省くことができるのも便利なポイントです。

Auto Appsのさらに特徴的なポイントは、Rosetta 2や、アプリケーションが特定のデータやサービスにアクセスすることを許可する設定のプライバシー環境設定ポリシーコントロール(PPPC)のプロファイルなど、アプリケーションを使用するために必要な設定も自動で一緒に配布してくれる点です。

それぞれのアプリケーションにどの追加設定が必要なのかを調べる必要がないので、大幅な手間の削減になるのではないでしょうか。

※カメラやマイク、画面収録などのユーザのプライバシーに関わる設定については、Kandjiを含むMDMでは有効にできない仕様となっています。一般権限のユーザが設定を有効にすることを許可する設定のみ可能です。

Auto Appsに掲載されているアプリケーションは100を超え、日々追加もされています。ビジネスシーンで使用される多くのアプリケーションがカバーされているので、必要なアプリケーションを手間なく簡単に配布できる便利な機能となっています。

現在搭載されているアプリケーション一覧はこちら↓

https://support.kandji.io/kb/ja/available-auto-apps-1

まとめ

ここまでKandjiの便利な機能を4つご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

「Assignment Maps」はデバイスに配布するBlueprintを視覚的にわかりやすいノード形式で作成できる機能で、条件分岐が作成できるため様々な条件のデバイスに同じBlueprintを適用することができます。

「Parameters」はMac向けの設定で、Kandji独自の仕組みで動作するので、MDMプロファイルでは設定が難しい部分をカバーできる機能です。

Libraryアイテムのカテゴリである「オペレーティングシステム」ではOSアップデートの設定が用意されており、簡単にOS管理の設定ができるほか、ユーザにもわかりやすく通知を表示します。

同じくLibraryアイテムのカテゴリである「Auto Apps」はMac向けのApp Storeにないアプリケーションを配布することができ、必要な設定も自動で一緒に配布してくれます。

どの機能もわかりやすく簡単に設定を作成でき、Kandjiが大切にするユーザフレンドリの部分を感じられるものになっています。

今回ご紹介した機能の他にも、Kandjiはデバイス管理をシンプルに行うことができる機能が搭載されています。

Kandjiについて詳細を知りたい方は、ぜひTooまでご相談ください。

記事は2025年2月21日現在の内容です。

この記事に付けられたタグ

おすすめ記事を見る