校務DXのゼロトラスト、何から始める?ロケーションフリーで働ける環境作り

校務DXの動きが加速するなかで、校務系・学習系ネットワークの統合や校務PCのセキュリティ対策に関⼼が⾼まっています。

特に「ゼロトラスト」という新しいセキュリティの考え⽅は、教育現場においても注⽬を集めていますが、具体的に何から始めればよいのか迷う学校も多いのではないでしょうか。

ゼロトラスト環境を作り、持ち運びやすいPCを配備することで、どこからでも校務系データへアクセスできるようになり働き方改革に繋がります。

本記事では、校務DXにおけるゼロトラストの考え方を解説し、ロケーションフリーで働く環境を整えるために必要な要素をご紹介します。

目次

校務DXにおけるゼロトラストのポイント

今までの校務PC・ネットワークの運⽤

これまでの学校では、校務⽤PCを職員室に固定して有線で校務系ネットワークに接続し、校務系ネットワークは学習系とは切り離して運⽤する形が⼀般的でした。校内サーバーへは職員室から有線ネットワークでの接続のみに限定している学校も多いのではないでしょうか。

しかし、不正アクセスや情報漏えいの脅威は年々増しており、オンプレミスの校内サーバーだから安全とは⾔い切れません。

また、校務系のサーバーが分断されていると、クラウド型の校務システムや学習サービスの利⽤が進むなかでデータ活⽤の妨げとなっていませんか。

教員にとっては"校務は職員室でしかできない"という制約となり、ネットワークの分断やパソコン使用場所の制限が働き⽅改⾰や業務効率化を阻む要因となっています。

なぜ教育現場でゼロトラストが注目されているの?

働き方改革の観点から"校務のロケーションフリー化"により、働き方の選択肢を増やし安全かつ働きやすい環境を実現することが求められ"ています。

文部科学省|GIGAスクール構想の下での校務DXについて~教員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して~校務のロケーションフリー化をするうえで、ゼロトラスト環境の構築は重要な要素となっています。

今までの「場所やデバイスを制限して守る」⽅式から、今後は「どこからアクセスしても常に安全を確認する」ゼロトラストの考え⽅へ移⾏していくことが推奨されています。

また、ゼロトラスト環境を整えるとともに、運用面の観点から場所にとらわれず作業しやすいPC選びも大切です。

PCの機動性が上がることで作業時間を短縮できたり、データ共有がしやすくなったりし、⽣徒と向き合える時間を増やすことに繋がります。

実際に岐⾩市では、「授業のOS改⾰」を⽬指して、2025年から公⽴学校の校務PCとしてMacBook Airを導⼊し話題になっています。

ゼロトラストとは?

「ゼロトラストネットワーク」の考え⽅

今までは「校内の内部ネットワーク=安全」「校外のネットワーク=リスクがある」という考え⽅で、ネットワークを切り分けて構築し、その境界を守る境界型セキュリティ対策が⼀般的でした。

⼀⽅、ゼロトラストは「信頼できるネットワーク=無し(ゼロ)」と捉えて、「すべてのアクセスの安全性を常に検証する必要がある」という考え⽅です。

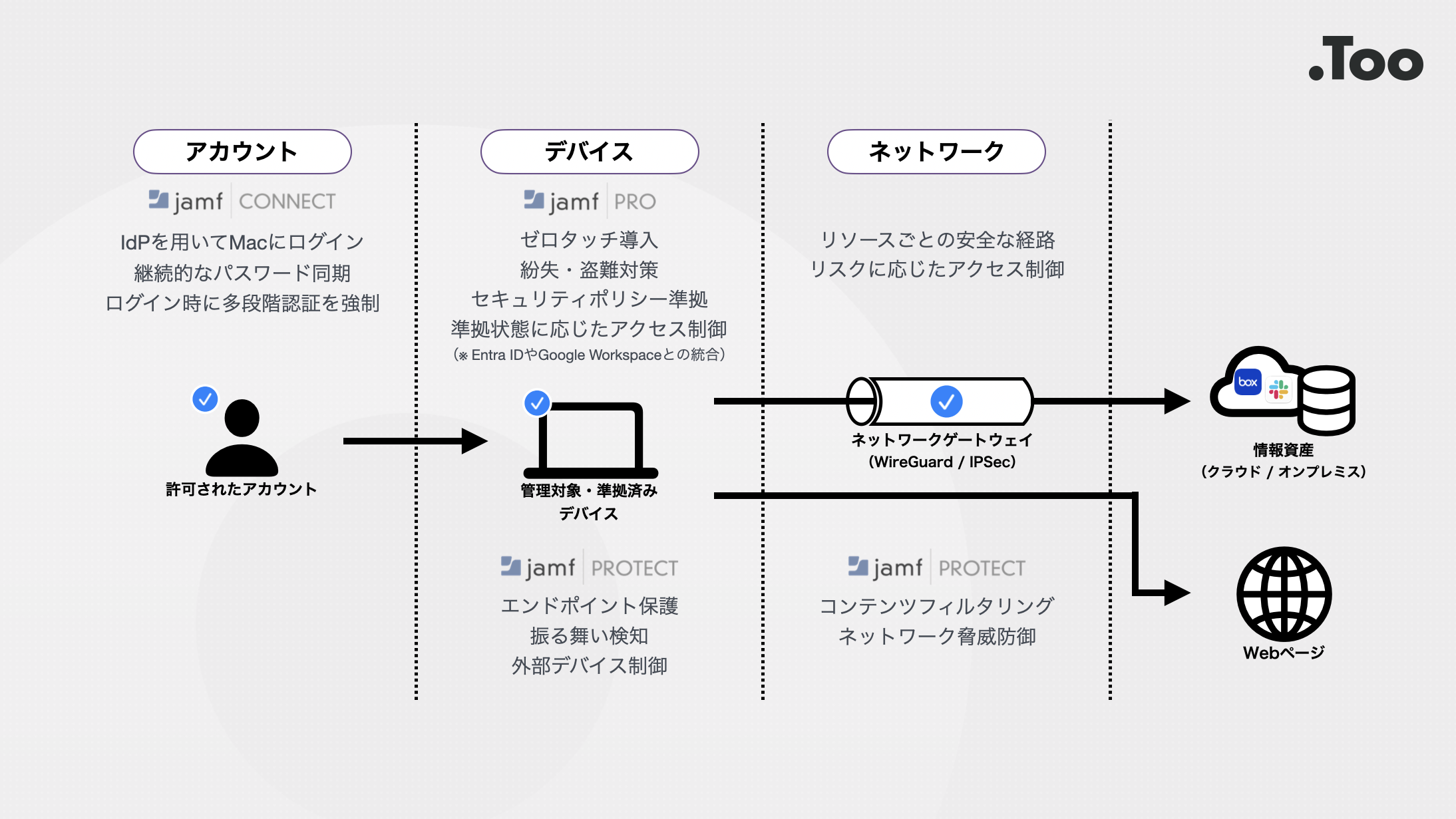

セキュリティ対策を適切に⾏い、情報資産へのアクセスに際してアカウント・デバイス・通信の安全性を繰り返し確認することで、使⽤者の利便性を確保しながらセキュリティを⾼められます。

ゼロトラストの三要素

難しい話に聞こえてしまいがちですが、下記の3つの要素に分けて考えると、ゼロトラストのことが分かりやすくなります。

- ネットワーク:クラウド利⽤を前提とした環境構築、接続先ごとに認証とアクセス経路の保護を⾏う

- デバイス:デバイスの状態を常に管理・確認し、認められた正常なデバイスのみを 接続許可する

- アカウント(ユーザー):組織のID管理基盤を導入して、多要素認証やSSOなどで本⼈確認を強化する

それぞれの技術要素についてより詳しく知りたい⽅は、こちらのブログもご参照ください。

Appleのセキュリティ機能から考えるゼロトラストネットワーク校務DXにおける三要素の解説

ネットワーク

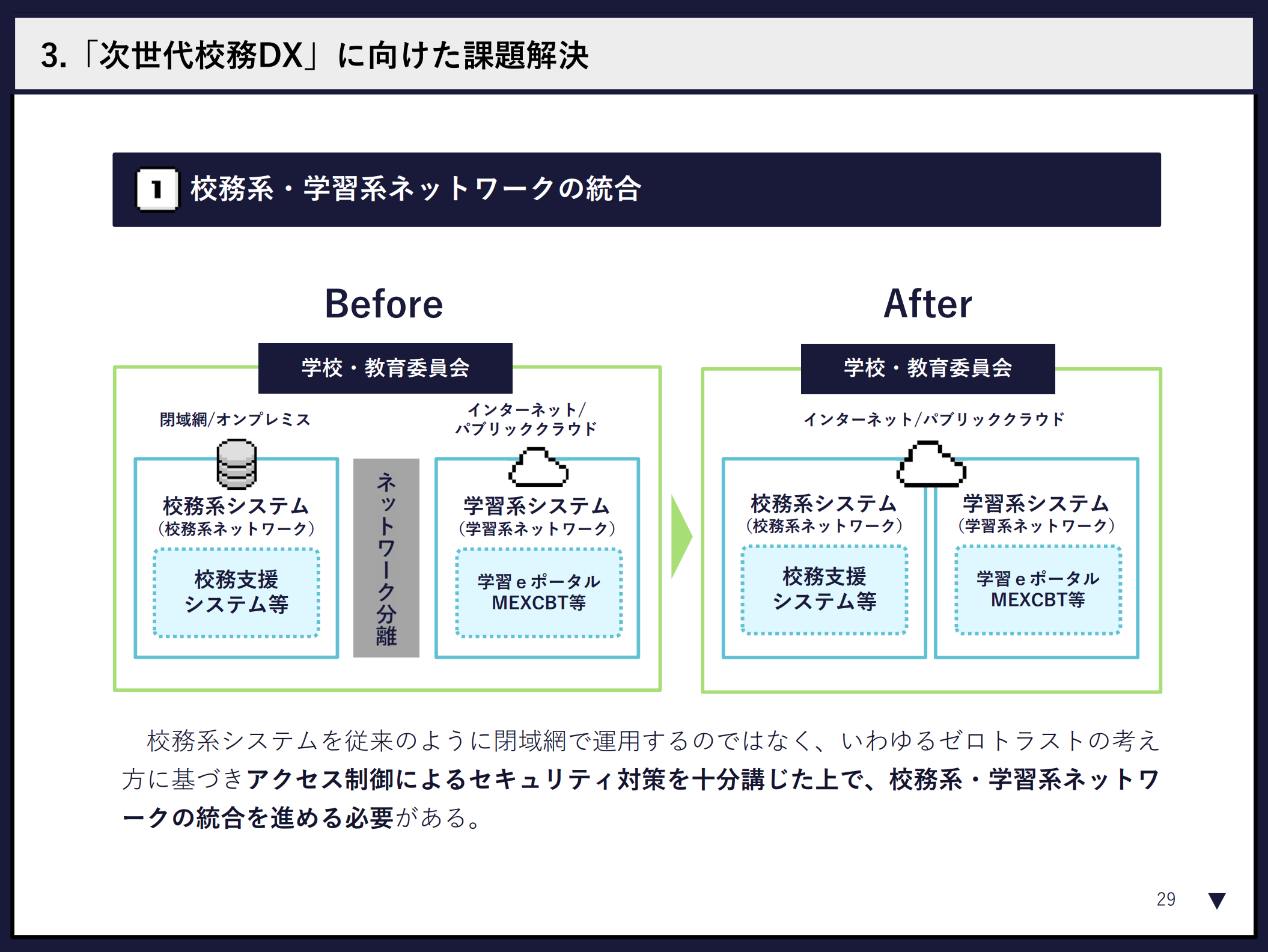

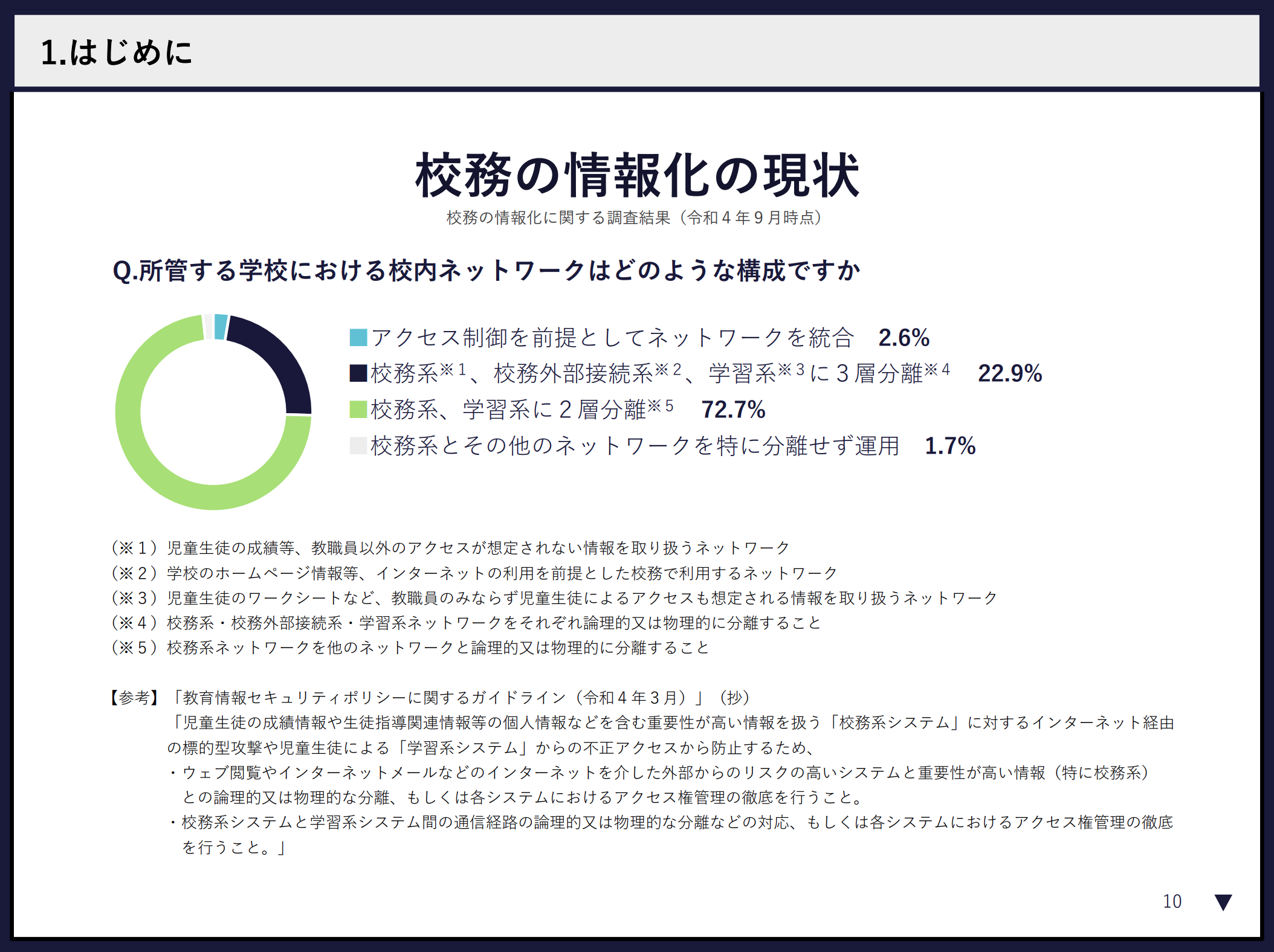

文部科学省による学内のネットワーク環境の調査では、

・校務系、校務外部接続系、学習系に3層分離している:22.9%

・校務系、学習系に2層分離している:72.7%

と90%以上の学校でネットワークが2つ以上に分かれていることがわかります。

校務DXを進めるうえでは、分離されたネットワークを統合し、クラウドツールの利用を含めデータを活用しやすい環境作りが求められています。

校務系のデータを含む機密性の高いデータを安全に活用するためには、フィルタリング・マルウェア対策や、ツールごとの通信経路の確立など、ネットワークのセキュリティ強化が必要になってきます。

デバイス

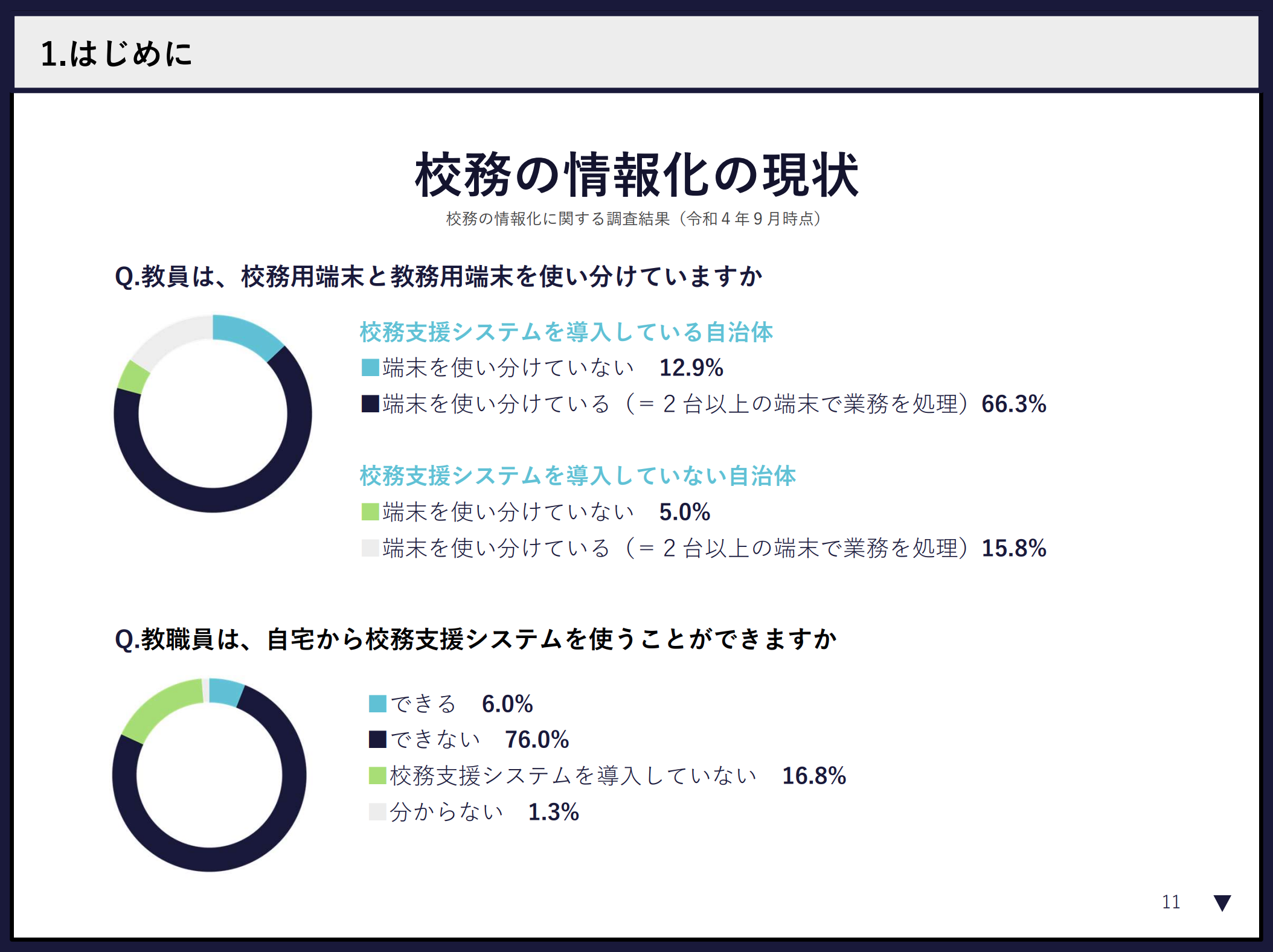

文部科学省の調査の「教員は、校務用端末と教務用端末を使い分けていますか?」という設問に対しては、

・端末を使い分けている(=2台以上の端末で業務を処理):合計82.1%

となっており、校務を行うにはデバイスの制限があり、多くの教員がPCの使い分けをしている状況がうかがえます。

「校務系ネットワークに接続するPCは安全」と切り分けるのではなく、デバイスが正規のものであるか・セキュリティ的に安全な状態にあるかを常に確認することで、安心して1台のPCで校務も教務も行えるようになります。

アカウント

クラウド環境の利用が推進されていますが、様々なクラウドツールを使うえでは適切なアカウント管理・制御が欠かせません。

アクセスを許可したユーザーのみがデータにアクセスできるようにして、データ漏洩を防ぐ必要があります。

利用者の利便性向上のためにシングルサインオン(ひとつのユーザ情報で複数のアプリケーションやシステムにログインできる仕組み・サービス)を導入することも有効です。

校務のロケーションフリー化を加速するPC選び

ゼロトラスト環境を整えることに加え、職員室以外での利⽤を促進するには、利⽤者の利便性も⾒逃せない要素です。

セキュリティ対策をしてどこでもPCを使える状況を作っても、教員の皆さまが職員室から持ち出して作業しやすいPCでないと活⽤は進みません。

ロケーションフリーで使いやすいPCを選定することで、教員の業務効率化・働き⽅の⾃由度の向上に繋がります。

⽣徒のiPadと連係がしやすく、⾧時間充電不要で持ち運んで使いやすいMacBook AirをTooではおすすめしています。

MacBook Airがロケーションフリーの校務PCに最適な理由

MacBook Airを使うことで、教員の皆さまにとって嬉しいポイントを紹介します。

- 軽くてコンパクトだから持ち運びやすい:厚さ1.13cm、重さ1.24kg

- バッテリーが長時間持つので充電器の携帯が不要に、一日中安心して使えます:最大18時間稼働

- マウス不要で操作できる:直感的に操作できるトラックパッド

- 開けばすぐに起動、動作がスムーズに作業できる:ベースモデルで16GBメモリ搭載

- 生徒のiPadとすぐにデータを共有できる=AirDropでデータ転送可能

- プライバシーを守る安全設計のAIが無料で使えます=Apple Intelligence利用可能

実際にMacを校務PCとして導入した学校の体験談もぜひ参考にしてください。

【学校法人 新渡戸文化学園様 】校務用デバイスに従業員選択制を採用。教員も生徒も創造的になれる環境を実現PC標準搭載のセキュリティ:Windows PCとMacの比較

標準搭載のセキュリティ機能も、PC選びのうえで大切な要素の1つです。

MacとWindows PCでそれぞれどのような機能が備わっているのか、代表的な機能を紹介します。

暗号化機能

MacでもWindows PCでも、紛失した場合や不正な操作がされた時に備えてデータを保護する、暗号化機能が用意されています。

Macでは内蔵暗号化機能「FileVault」が備わっています。

Windows PCでは、Microsoftのセキュリティ機能「BitLocker」が利用できます。

さらにMacの場合は、指紋認証の生体情報など機密性の高い情報を隔離した特別な領域「Secure Enclave」に保存する仕組みになっています。

メインプロセッサから隔離された領域なので、アプリケーションプロセッサのカーネルが侵害された場合でも、ユーザの機密データを安全に保てるように設計されています。

生体認証

MacBook AirおよびMacBook Proといった、AppleのノートPCの全機種に指紋による⽣体認証機能「Touch ID」が備わっています。

ID管理基盤のユーザ情報を用いてシングルサインオンを行う際に、多要素認証の要素に指紋認証を用いることでセキュリティ強度を高めることができます。

WindowsのノートPCはモデルによっては指紋認証機能を備えたものもありますが、全機種で標準搭載はされていないため、対応機種を選ぶ必要があります。

ダウンロードしたコンテンツの検証

インターネットからダウンロードしたアプリの安全性の検証方法についても見てみましょう。

Macでは、ダウンロードしたアプリが既知の悪質なコンテンツが含まれず改変されていないこと、提供元がIDを有するデベロッパであることをAppleが認証する「Gatekeeper」という機能が備わっています。

Windows PCでは、「Microsoft Defender SmartScreen」が既知の悪意のあるソフトウェア・サイト・プログラムの一覧と照合し、 一致が見つかった場合に警告を表示します。

検証の仕方は異なりますが、どちらもフィッシングやマルウェアの Web サイト・アプリケーションからユーザーを保護し、悪意があると考えられるコンテンツのダウンロードを防ぐための機能が備わっています。

MDMを用いたセキュリティ強化

PC標準搭載のセキュリティ機能に加え、MDM(モバイルデバイス管理ツール)を使うことでさらにセキュリティを強化できます。

MDMによって、デバイス・アカウントの安全性を常にチェックし、最新の状況に保つことができます。

Apple製品の管理に特化したMDM、Jamf製品を例に、MDMでできるセキュリティ対策をご紹介します。

ネットワークのセキュリティ対策

フィルタリング(Jamf Safe Internet)

インターネット利⽤時のコンテンツフィルタリングです。有害なサイトへのアクセスをブロック出来ます。

マルウェア対策(Jamf Protect)

デバイスの怪しいふるまいを検知して警告を出します。

データベースに登録された脅威を検知する仕組みと比べて、より最新で未知の脅威への対応が可能です。

デバイスのセキュリティ対策

セキュリティポリシーの適用(Jamf Pro)

セキュリティポリシー(OSのバージョン、暗号化設定、パスコード設定など)をMacに強制適⽤し、デバイスを常に安全な状態に保ちます。

また、紛失時に遠隔で管理下のMacをロック・データ消去することができ、データ漏洩を防げます。

アカウントのセキュリティ対策

アカウント管理(Jamf Connect)

Google Workspace for EducationまたはMicrosoft Entra IDを用いて、Macのユーザーアカウント作成・ログイン認証・パスワードの同期を行えます。

普段使っているGoogle WorkspaceやEntra IDのアカウントで、より安全にMacにもログインできるようになります。

基本のMDM機能に加え、フィルタリング・マルウェア対策・アカウント管理機能も含んだ学校向けのパッケージ「Jamf for K-12」で、上記の要素をカバーできます。

まとめ

校務DXを進めるには、従来のPC固定・ネットワーク分離の環境から、ゼロトラストに基づいた柔軟で安全な環境への移⾏が推奨されています。

そのなかでMacは、ロケーションフリーで使いやすい設計+MDMによるセキュリティ強化によって、教育現場に最適な校務PCの選択肢となりえます。

ゼロトラストへの対応は、このツールを入れたから完璧、といった正解があるわけではありません。

ネットワーク/デバイス/アカウントの三要素に切り分けて、それぞれの更新・入替のタイミングでできるところから始めるのがおすすめです。

ゼロトラストの実現や校務PCの運用について、ぜひお気軽にご相談ください。

記事は2025年10月 7日現在の内容です。

この記事に付けられたタグ

おすすめ記事を見る