「先生同士をつなぐコミュニティ」イベント Teacher's Summit 2025 今年も開催!

学校でのICT活用例や課題を共有し合い、新しいデバイスやツールの情報に触れるイベント、Teacher's Summitが今年も開催されました!

2025年8月4日 株式会社TooのThe Gallery Tooを会場として、2名の先生方によるトークセッションや、Apple Professional LearningスペシャリストによるApple Intelligenceの体験セッションを実施しました。また、Adobe ExpressやMacに触れることができるワークショップを実施しました。

今年度はセッションの内容を特に「学習用/校務用に使えるMac」に絞って開催しました。

学びや校務になぜMacを使うのか、また、Macを使用することでどう変わったかなどをお伝えいただく、素敵な機会となりました。

イベント当日は多くの先生方にお越しいただき、大変盛況となりました。こちらのブログでは、当日の様子をレポートいたします!

目次

オープニング:ICTトレンド「校務DX」を、Macで!

Tooは「生徒一人ひとりにクリエイティビティを」をキーワードに、1人1台デバイス・教室デバイス・教員デバイスの導入を支援しています。

昨今のICTトレンドは「校務DX」。文部科学省の方針のもと、さまざまなガイドラインが策定されています。

そんな中Tooは、校務に使うMacから、教育機関の校務DXを支えたいと考えています。

Macは軽くて持ち運びやすく、バッテリーも長持ちします。また、AirDropや共有機能などを使えば生徒とのコミュニケーションもスムーズ。また、後述のApple Intelligenceを使えば業務効率化も図ることができます。

ゲスト登壇①:新渡戸文化学園 新渡戸文化中学校・高等学校 酒井 雄大先生 「新渡戸文化学園の学習環境 MacBook導入について」

新渡戸文化学園 新渡戸文化中学校・高等学校 酒井 雄大先生より、学習用デバイスとしてのMacについてお話しいただきました。

新渡戸文化学園では、「新しい価値を創造する」こと、「自らコントロールする」こと、「他者とつながる」ことを大切にしながら、「3つのC」を実施する教育を行っています。

・基礎学習 (Core Learning)

・教科横断学習 (Cross Curriculum)

・チャレンジ設定学習 (Challenge Based Learning)

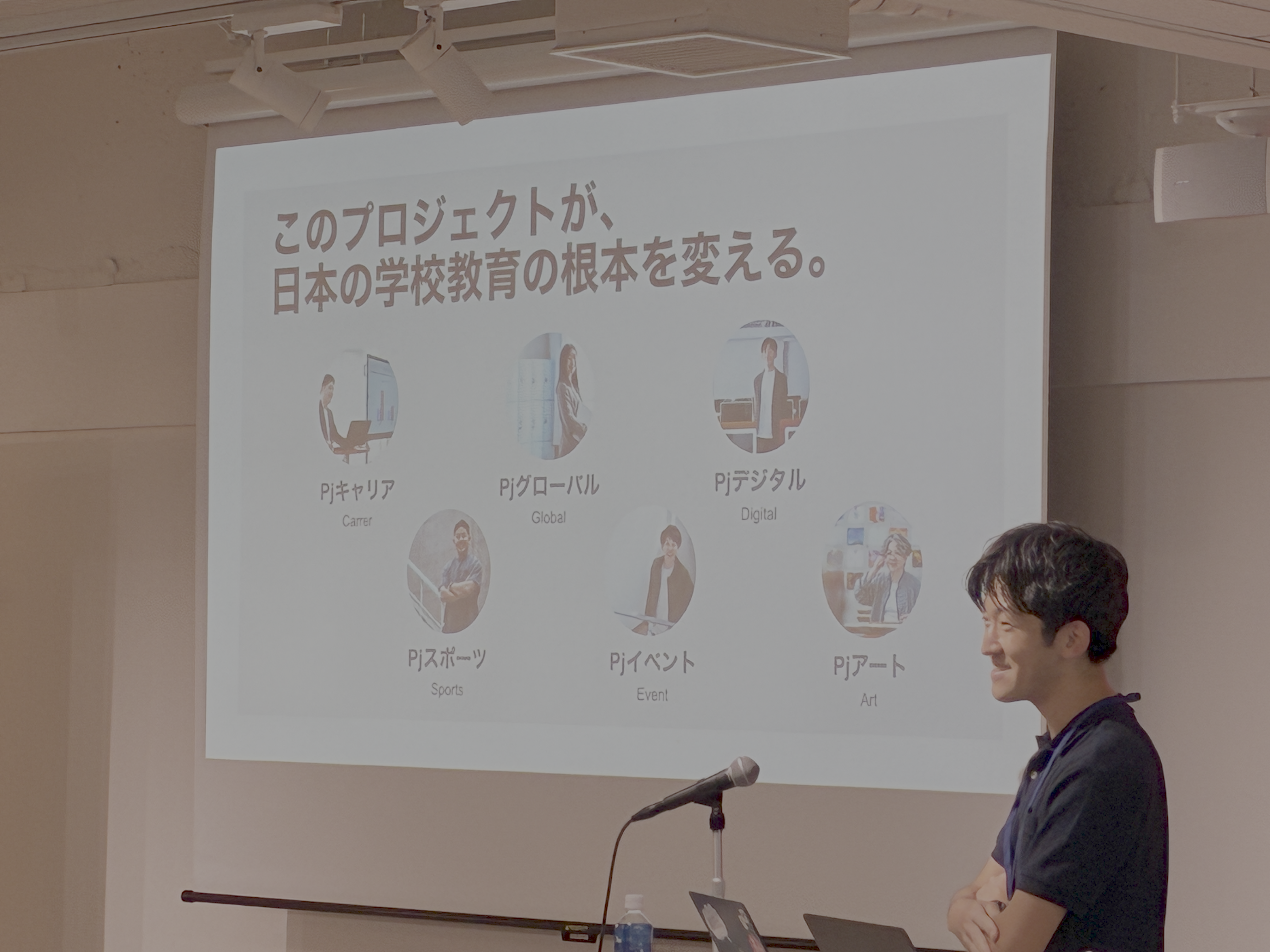

その中でも、高校生たちはCross Curriculumの一環として生徒主体のプロジェクト活動を行っています。

つい先日、TEACHER’S HUBとよばれる、全国の先生を招いた学校主催の教育イベントが行われた中で、CUBEプロジェクトのチームは、会場に光を投影する空間演出をMacを使用して準備しました。

空間演出の動画紹介では、会場から感嘆の声が上がる場面も見られました。

CUBEプロジェクトに限らず、新渡戸文化学園中学校・高等学校では、「テクノロジーが溶け込んでいる」と酒井先生はおっしゃいます。

そうした環境は、どのように作られていったのでしょうか。

新渡戸文化中学校・高等学校では、2020年に1人1台iPadを導入しました。

最初は先生方もiPadの使い方がわからず、周りの先生と情報交換をしながら少しずつ使い方を学ぶといった状況。

そんな折、先生向けにProfessional Learningという研修が行われるようになりました。

研修は年3回行われる学校内部向けのもので、研修を通し、「先生方が共に学び合う文化が根付いた」といいます。

先生方の中で「なぜiPadを使うのか」「Macはどのようにして使うのか」「他の先生は、iPadでどんなふうに授業設計をしているのか」といった会話が自然に出てくるようになり、情報共有が盛んに行われるようになりました。

また、酒井先生が自主的に企画した研修会では、子ども園から短大まで、校種を越えたたくさんの先生方が集まり、学び合うことができたといいます。

そういった変化に伴い、先生方の中でも「Macを使ってみたい」という声があがるようになり、今年2025年、校務用PCを教員がWindows PCまたはMacから自由に選ぶ、従業員選択制がとられることとなりました。

新渡戸文化学園様におけるデバイスの従業員選択制の事例はこちら校務用デバイスにMacを導入することによって、生徒とのやりとりでAirDropが活用できるようになったり、Keynoteで簡単に見やすいスライドを作れるようになったりと、

先生方の業務効率化につながっているとのことです。

酒井先生は最後に、Macの使いやすさや軽さなどが実現する、ユーザーの足取りの軽さを強調しました。

「何か始めるときに、『あれやらなきゃ』『これやらなきゃ』とたくさんのことが思いつく。その時に踏み出す一歩を軽やかなものにしてくれます」

ゲスト登壇②:井之頭学園 藤村女子中学・高等学校 佐藤 邦享先生 「学校改革ツールとしてのMacBook/学校DX」

井之頭学園 藤村女子中学・高等学校 佐藤 邦享先生より、同校の学校改革についてお話しいただきました。

改革前、同校では定員割れが続き、経営上困難な状況が続いていたそうです。そんな中、先生方は「新しい学校を作る」という意識で改革をされてきたといいます。

先生方でVMV(Vision Mission Values)を考え、意識や理念の部分から変えていくだけでなく、教育にアートを取り入れたり、教員の採用を求人サイトで広く募集するなど、施策の部分でも改革を進めていきました。

「そこで、『設備や機器の面でも変えていきたい』という流れができた」といいます。

2023年度までは生徒と教員に1人1台のiPadに加え、先生方の校務にはWindows PCを使用していた同校。授業の際には共有のプロジェクター10台を持ち運びながら使用していたといいます。

しかし、「先生方が校務PCを使用したい時に、突然更新が入ってしまい、10分ほど固まってしまう」などの問題が頻発していたそうです。

また、生徒にiPadを1人1台用意しているとはいえ、プリントをペーパーレスで授受するなどの活用方法にとどまっており、アクティブラーニングには程遠い状況。

「当時の先生方は、『ペーパーレスにできている=ICTを活用できている』という認識だった」と佐藤先生は語ります。

そこで佐藤先生が合言葉にしたのは、「『消費』から『創造』へ」、「『使用』から『活用』へ」といった二つの言葉でした。

生徒自身が「創りながら学ぶ」ことを重視し、主体的な学習や活発な授業をデザインすることを意識し、アウトプットを前提とした授業を行う。

また、iPadなどのデバイスを「許可して使わせる」状況ではなく、「生徒自身が活発に用い、活動に合わせて使い方を工夫する」といった状況を目指したということです。

加えて、校務においても改革を行いました。

2024年度より、DX推進室を発足し、先生の校務用デバイスを全台MacBook Airに変更。

現在ではSlackでの情報共有やGoogle Meetでのオンライン会議、また、Notionでのポータルサイト運用まで行っているとのことです。

さらに、授業のない長期休みの期間はリモートワークを導入するといった働き方への改革も行うなど、たくさんのチャレンジを行ってきました。

「MacBook Airは軽くて壊れにくく、起動も早くてすぐに使えるため、生徒の学びにも適しています」と佐藤先生はおっしゃいました。

中学1年生の生徒にMacBook Airを使用させることに対し、先生方より不安の声もあったそうですが、先生方が想定していたよりも、タイピングなどの基本操作にも問題がなく、授業を行うことができたそうです。

他にも、iMovieで作成した動画をロイロノートで共有する、理科の授業で化学繊維を顕微鏡のレンズを通してiPhoneのカメラで撮影して、MacにAirDropで転送し、レポートを作成するなど、活用方法は様々で、「生徒が自分で活用方法を広げている」といいます。

校務面も、学習面も改革を行い、それをMacをはじめとしたICT環境が後押ししてきた同校。2025年度からは、新⼊⽣の学習用デバイスをMacBook Airに切り替えています。

佐藤先生は、「100年変わらない日本の教育を、ハードからも変えていきたい」と語ります。

体験セッション:「学びと教育のためのMac Apple Intelligence」

最後に、Apple Professional LearningスペシャリストであるTooの社員より、Macを使用したApple Intelligenceの体験セッションを行いました。

今回は「学級通信を作る」というシナリオに沿って、いくつかの機能をご紹介しました。

まず、「夏休み後半に心掛けてほしいこと」を箇条書きで先生方に作成いただき、そのメモをChatGPTと連携したApple Intelligenceに「学級通信にして」といったプロンプトとともに投げかけます。

すると、メモが学級通信の文体で生成されました。もちろん、生成されたものの表現を変えたり、書き加えたりすることもできますが、箇条書きのアイデアだったものが文章になることで、かなり時短になりました。

次に、Image Playgroundを使って、学級通信に挿入する画像を作成しました。

先生方の顔写真をImage Playgroundでイラスト化し、キーワードを加えることで背景に装飾を加えることができました。

初めは写真撮影に緊張した様子の先生方も、Image Playgroundによってご自身に似たイラストが作成されると大変盛り上がり、様々な画風や背景を試していらっしゃいました。

また、「メモ」で録音した音声をApple Intelligenceで要約するセッションも行いました。

作文ツールを用いると、「校正」機能によって違和感のない話し言葉にできるほか、「要点」機能によって要点を書き出すことができます。

Tooは、Apple Intelligenceの業務活用に関するブログも執筆しています。ぜひご覧ください!

Apple Intelligence、業務でどうやって活用すればいいの?機能を組み合わせたユースケース紹介!まとめ

「先生同士をつなぐコミュニティ」イベントとして3年目の開催となったTeacher's Summit。

懇親会では先生同士で会話が弾む様子も随所で見られ、教育現場でのICTについて情報交換のできる、素晴らしいイベントとなりました。

Tooではこうしたイベント開催のほか、教育機関向けのデバイス導入支援や、先生方向けのApple Professional Learning研修なども実施しています。

教員向けiPad・Mac活用研修ぜひ、Tooと一緒に一歩先のICT教育を考えませんか?

記事は2025年8月25日現在の内容です。

この記事に付けられたタグ

おすすめ記事を見る